Ressourcen am Bauernhof: Potenziale erkennen und gezielt nutzen

Landwirtschaftliche Betriebe, die ihre Ressourcen systematisch erfassen, bewerten und gezielt einsetzen, können nicht nur wirtschaftlich erfolgreicher, sondern auch nachhaltiger und resilienter wirtschaften. Dieser Artikel beleuchtet die verschiedenen Arten von Ressourcen auf einem Bauernhof und zeigt praxisnahe Methoden auf, wie diese erkannt und genutzt werden können.

Was sind Ressourcen in der Landwirtschaft?

Ressourcen sind alle materiellen und immateriellen Mittel, die einem landwirtschaftlichen Betrieb zur Verfügung stehen und zur Wertschöpfung beitragen können. Sie lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen, die im Folgenden detailliert erläutert werden.

1. Natürliche Ressourcen

1. Natürliche Ressourcen

- Boden: Die Qualität, Beschaffenheit und Lage des Bodens beeinflussen maßgeblich die Ertragskraft. Ackerland, Grünland, Waldflächen oder Streuobstwiesen bieten unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten.

- Wasser: Verfügbarkeit von Quellen, Brunnen oder Regenwasserspeichern ist essenziell für Pflanzenbau und Tierhaltung.

- Klima: Regionale Klimabedingungen wie Sonnenstunden, Niederschläge oder Windverhältnisse können gezielt für Anbau oder Energiegewinnung genutzt werden.

- Biodiversität: Eine hohe Artenvielfalt fördert natürliche Kreisläufe, Bestäubung und Schädlingsregulierung.

- Maschinen und Geräte: Moderne Technik wie Traktoren, Mähdrescher oder Melkroboter steigert Effizienz und Präzision.

- Gebäude und Infrastruktur: Ställe, Lagerhallen, Werkstätten oder Hofläden bieten vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, auch für Diversifizierung.

- Digitale Technik: Sensoren, GPS-gesteuerte Maschinen, Farm-Management-Software oder Drohnen ermöglichen datenbasierte Entscheidungen und Automatisierung.

- Arbeitskraft: Familienmitglieder, Angestellte oder Saisonkräfte sind das Rückgrat des Betriebs.

- Wissen und Erfahrung: Fachwissen, Innovationsfreude und generationsübergreifende Erfahrung sind wertvolle Ressourcen.

- Körperliche und seelische Gesundheit - Stichwort "Lebensqualität Bauernhof"

- Soziale Kompetenzen: Kommunikation, Kundenkontakt, Teamführung und Konfliktlösung sind entscheidend für den Erfolg, besonders bei Direktvermarktung oder Tourismusangeboten.

- Eigenkapital: Rücklagen und Investitionsspielraum ermöglichen unternehmerische Freiheit.

- Fördermittel: Agrarförderung oder EU-Programme bieten finanzielle Unterstützung für neue Projekte.

- Einnahmequellen: Neben der klassischen Urproduktion bieten zum Beispiel Direktvermarktung, Urlaub am Bauernhof oder Energieproduktion zusätzliche Einkommensströme.

- Betriebsimage: Ein guter Ruf in der Region, Transparenz und Qualität schaffen Vertrauen.

- Tradition und Geschichte: Die Hofgeschichte kann zur Markenbildung beitragen und emotionale Bindung schaffen.

- Innovationskultur: Offenheit für Neues, Lernbereitschaft und Fehlerkultur fördern langfristige Entwicklung.

Wie finde ich heraus, welche Ressourcen mein Hof hat?

1. Ressourcen-Inventur

Eine Liste aller vorhandenen Mittel und Gegebenheiten schafft Struktur. Dabei helfen Fragen wie:

2. SWOT-Analyse

Die SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken) hilft, Ressourcen im Kontext zu bewerten. Beispiel: Eine gute Lage (Stärke) kann für Direktvermarktung genutzt werden (Chance), während fehlende Arbeitskräfte (Schwäche) bei der Umsetzung ein Risiko darstellen.

3. Betriebsrundgang mit neuen Augen

Entscheidend ist, dass man seinen Hof mit einem "Innovationsblick" abgeht und sich folgende Fragen stellt: - Gibt es ungenutzte Gebäude, die für Seminare, Lagerung oder Ferienwohnungen genutzt werden könnten? - Welche Maschinen könnten auch für Lohnarbeiten oder Kooperationen eingesetzt werden? - Welche natürlichen Gegebenheiten bieten Potenzial für neue Betriebszweige?

4. Austausch mit anderen

Was menschlich ist und sehr oft passiert: Oft sehen Außenstehende Potenziale, die selbst übersehen werden - Stichwort: Betriebsblindheit. Hier hilft unter anderem das Service der Innovationsberater der Landwirtschaftskammern in den Bundesländern. Aber auch Arbeitskreise, Stammtische oder auch Hofbesuche bei innovativen Betrieben schaffen hier Abhilfe. Sprich: Über den eigenen betrieblichen Tellerrand schauen.

5. Kreativitätsmethoden

Kreative Methoden helfen, um neue Perspektiven zu gewinnen. Auch hier hilft die Innovationsberatung der Landwirtschaftskammer:

Eine Liste aller vorhandenen Mittel und Gegebenheiten schafft Struktur. Dabei helfen Fragen wie:

- Welche Flächen, Maschinen, Gebäude und Tiere gibt es?

- Welche Fähigkeiten und Interessen gibt es im Familien- oder Mitarbeiterkreis?

- Was wird regelmäßig genutzt, was liegt brach?

2. SWOT-Analyse

Die SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken) hilft, Ressourcen im Kontext zu bewerten. Beispiel: Eine gute Lage (Stärke) kann für Direktvermarktung genutzt werden (Chance), während fehlende Arbeitskräfte (Schwäche) bei der Umsetzung ein Risiko darstellen.

3. Betriebsrundgang mit neuen Augen

Entscheidend ist, dass man seinen Hof mit einem "Innovationsblick" abgeht und sich folgende Fragen stellt: - Gibt es ungenutzte Gebäude, die für Seminare, Lagerung oder Ferienwohnungen genutzt werden könnten? - Welche Maschinen könnten auch für Lohnarbeiten oder Kooperationen eingesetzt werden? - Welche natürlichen Gegebenheiten bieten Potenzial für neue Betriebszweige?

4. Austausch mit anderen

Was menschlich ist und sehr oft passiert: Oft sehen Außenstehende Potenziale, die selbst übersehen werden - Stichwort: Betriebsblindheit. Hier hilft unter anderem das Service der Innovationsberater der Landwirtschaftskammern in den Bundesländern. Aber auch Arbeitskreise, Stammtische oder auch Hofbesuche bei innovativen Betrieben schaffen hier Abhilfe. Sprich: Über den eigenen betrieblichen Tellerrand schauen.

5. Kreativitätsmethoden

Kreative Methoden helfen, um neue Perspektiven zu gewinnen. Auch hier hilft die Innovationsberatung der Landwirtschaftskammer:

- Mindmapping: Visualisiere Zusammenhänge zwischen Ressourcen und Ideen.

- Design-Thinking: Nutzerzentrierte Entwicklung neuer Angebote.

- Business Model Canvas: Geschäftsmodell auf einer Seite darstellen und weiterentwickeln.

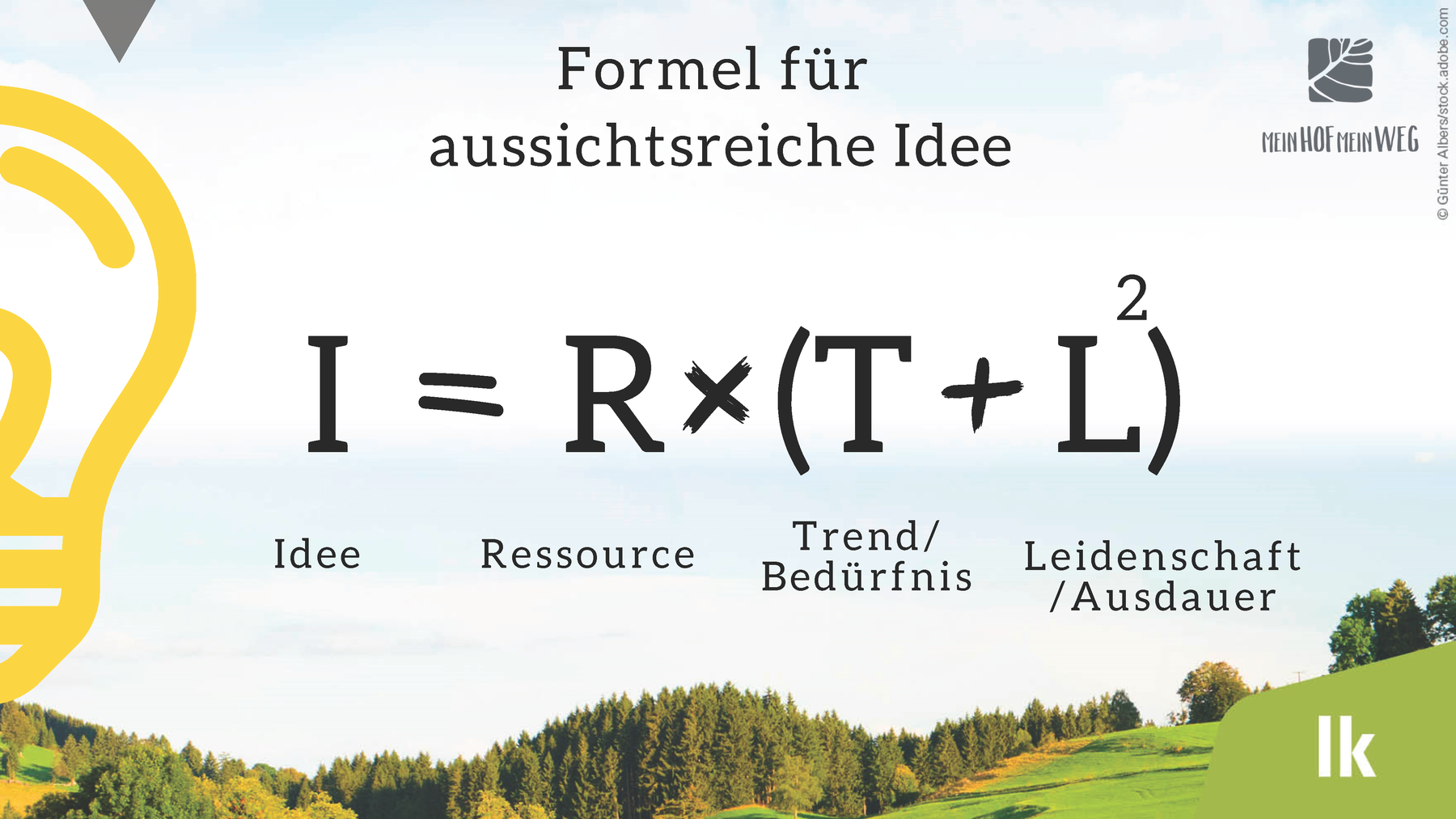

- Was ist/sind die vorhandene Ressource(n), die genutzt werden sollen?

- Gibt es einen Trend in der Bevölkerung bzw. gibt es ein Bedürfnis, dass gestillt werden soll bzw. welches Problem löse ich mit meiner Idee?

- Ist Leidenschaft bzw. Ausdauer vorhanden, um an diesem Projekt zu arbeiten?