FAQs: Lumpy Skin Disease (LSD, Hautknotenkrankheit)

Allgemeines

Die Lumpy Skin Disease (LSD, auch Hautknotenkrankheit genannt) ist eine Viruserkrankung, welche bei Rindern zu einem typischen Hautausschlag führt. Auch Bisons, Wasserbüffel und weitere Tiere (s.u.) können an dem Virus erkranken. Laut dem EU-Tiergesundheitsrechtsakt zählt LSD zu Tierseuchen der Kategorie A, D und E und unterliegt damit einer Meldepflicht und strengen Bekämpfungsvorgaben. Der Erreger dieser Tierseuche gehört zur Gattung der Schaf- und Ziegenpockenviren (Capripoxviren) und ist nah mit ihnen verwandt.

Menschen können nicht mit dem Virus infiziert werden. Für den Menschen besteht daher keine Gefahr. Auch der Verzehr von Produkten LSD-infizierter Tiere ist unbedenklich.

Zu den “empfänglichen Tieren” (jene Tiere, welche mit dem LSD-Virus infiziert werden können) gehören vor allem Rinder, Bisons und Büffel, aber auch Zebus, Giraffen, Antilopen und Altweltkamele. Kleine Wiederkäuer (wie Schafe und Ziegen) sind für das Virus nicht empfänglich und spielen daher bei der Verbreitung der Krankheit keine Rolle. Auch andere Tierarten (z.B. Pferde, Hunde, Katzen) können sich nicht infizieren und erkranken nicht.

Nein. Das Lumpy Skin Disease Virus ist streng wirtsspezifisch und dementsprechend für andere Haustiere wie beispielsweise Hund, Katze oder Pferd ungefährlich.

Nein. Es gibt keine spezifische Behandlung gegen die Lumpy Skin Disease. Empfängliche Tiere eines betroffenen Bestandes müssen gekeult und unschädlich beseitigt werden.

Vorkommen und Übertragung

Die Virusübertragung geschieht hauptsächlich indirekt durch blutsaugende Insekten wie Bremsen, Gnitzen, Fliegen, Stechmücken sowie durch Spinnentiere wie Milben und Zecken. Aus diesem Grund tritt die Krankheit vor allem in den wärmeren Monaten auf, da dann die Insektenaktivität deutlich zunimmt. Es besteht auch die Möglichkeit einer Übertragung durch direkten Kontakt, also von Tier zu Tier, beispielsweise durch Speichel- und Tränenflüssigkeit.

Infizierte Stiere können das Virus über den Samen weitergeben. Ein weiteres Risiko stellt der Tierhandel aus betroffenen Gebieten dar - dadurch kann das Virus in zuvor frei gebliebene Regionen eingeschleppt werden. Daher ist besondere Vorsicht beim Import und der Tierverbringung aus Risikogebieten geboten.

Infizierte Stiere können das Virus über den Samen weitergeben. Ein weiteres Risiko stellt der Tierhandel aus betroffenen Gebieten dar - dadurch kann das Virus in zuvor frei gebliebene Regionen eingeschleppt werden. Daher ist besondere Vorsicht beim Import und der Tierverbringung aus Risikogebieten geboten.

Ursprünglich kommt die Lumpy Skin Disease in afrikanischen Ländern vor. Die Krankheit ist in Ost-, Süd- und Westafrika etabliert und "heimisch". Inzwischen hat sie sich aber auch auf den Nahen Osten und Asien ausgebreitet. Zwischen 2015 und 2018 war auch Südosteuropa (Griechenland, Bulgarien, Nordmazedonien, Albanien, Kosovo, Serbien, Montenegro) betroffen - dort konnte die Seuche mit einer großflächig angelegten Impfkampagne erfolgreich ausgerottet werden. Damals wurde die LSD über die Türkei nach Europa eingeschleppt.

Nein. Die Lumpy Skin Disease ist in Österreich bislang nicht aufgetreten.

Nein. Andere Tierarten wie Hofhunde können das Virus nicht auf Rinder übertragen. Die Übertragung der Lumpy Skin Disease erfolgt im Wesentlichen durch blutsaugende Insekten wie Bremsen, Gnitzen, Fliegen, Stechmücken sowie durch Spinnentiere wie Milben und Zecken.

Erkennen der Erkrankung

Charakteristische Symptome sind Hautknoten (bis zu 5cm groß) an Kopf, Hals, Extremitäten und im Schwanzbereich sowie eine Vergrößerung der Lymphknoten und erhöhter Speichel- und Tränenfluss. Infizierte Tiere sind häufig von Fieber, Mattigkeit, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust betroffen. Die Milchleistung kann stark verringert sein. Eine Erkrankung kann auch zu Fruchtbarkeitsstörungen führen.

Bei Verdacht muss umgehend die Betreuungstierärztin oder der Betreuungstierarzt oder die Amtstierärztin bzw. der Amtstierarzt informiert werden. Der Betrieb wird vorläufig gesperrt und eine Probenahme wird behördlich durchgeführt. Dies ist sehr wichtig, denn: Eine frühzeitige Diagnose und Isolierung infizierter Tiere trägt dazu bei, die Ausbreitung von LSD zu verhindern.

Vor allem wenn die typischen Symptome nicht stark ausgeprägt sind, kann die LSD mit sämtlichen Erkrankungen, bei denen Veränderungen der Haut typisch sind, verwechselt werden. Dazu zählen Bovine Herpes Mammillitis, Bovine papulöse Stomatitis, Pseudokuhpocken, bakterielle oder parasitäre Erkrankungen der Haut, Pilzinfektionen der Haut, Insekten- oder Zeckenbisse.

Ein positiver LSD-Nachweis am Betrieb hat weitreichende Folgen. Der Betrieb wird amtlich gesperrt und alle empfänglichen Tiere am Betrieb werden gekeult. Zudem komm es zu Einrichtung von Schutz- und Überwachungszonen (20 bzw. 50 km um den Ausbruchsbetrieb) sowie Handelsrestriktionen.

Da die Übertragung von LSD auch über direktem Wege (von Tier zu Tier) erfolgen kann, besteht die Gefahr, dass weitere Tiere der Herde bereits mit dem Virus infiziert wurden. Um eine Weiterverbreitung der Seuche effektiv zu verhindern, muss die gesamte Herde am Seuchenbetrieb gekeult werden.

Kosten, welche durch LSD aufgrund behördlich angeordneter Untersuchungen, Probenahmen, Laboruntersuchungen, Keulung und Entsorgung der Tiere entstehen, werden vom Bund getragen.

Schutzzone:

Die Schutzzone bezeichnet ein Gebiet, welches sich über einen Radius von mindestens 20 km um den Ausbruchsbetrieb erstreckt. Innerhalb dieser Zone werden bestimmte Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung getroffen und es müssen alle Betriebe mit empfänglichen Tieren untersucht werden. Weitere Maßnahmen umfassen z.B. Verbringungsverbote für Rinder und deren Produkte wie z.B. Rohmilch. Die Schutzzone muss nach Reinigung und Desinfektion des Seuchenbetriebes mindestens 28 Tage aufrechterhalten bleiben.

Überwachungszone:

Die Überwachungszone dehnt sich über einen Radius von mindestens 50 km um den Ausbruchsbetrieb aus. Innerhalb der Überwachungszone werden ebenfalls bestimmte Maßnahmen zur Verhinderung einer Weiterverbreitung ergriffen, dazu gehören Verbringungsverbote von Rindern und deren Produkten, wie z.B. Rohmilch. Ein Aufrechterhalten der Überwachungszone muss nach Reinigung und Desinfektion des Ausbruchsbetriebs mindestens 45 Tage erfolgen.

Weitere Sperrzone:

Die Einrichtung einer sogenannten weiteren Sperrzone kann notwendig sein, um ein Ausbruchsrisiko zu reduzieren. In dieser Sperrzone werden durch die Behörde verschiedene Maßnahmen definiert, um das Risiko einer Seuchenverschleppung zu reduzieren. Gemeinsam ergeben die oben angeführten Zonen die “Sperrzone” (das heißt: Schutzzone + Überwachungszone + weitere Sperrzone (sofern vorhanden)).

Die Schutzzone bezeichnet ein Gebiet, welches sich über einen Radius von mindestens 20 km um den Ausbruchsbetrieb erstreckt. Innerhalb dieser Zone werden bestimmte Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung getroffen und es müssen alle Betriebe mit empfänglichen Tieren untersucht werden. Weitere Maßnahmen umfassen z.B. Verbringungsverbote für Rinder und deren Produkte wie z.B. Rohmilch. Die Schutzzone muss nach Reinigung und Desinfektion des Seuchenbetriebes mindestens 28 Tage aufrechterhalten bleiben.

Überwachungszone:

Die Überwachungszone dehnt sich über einen Radius von mindestens 50 km um den Ausbruchsbetrieb aus. Innerhalb der Überwachungszone werden ebenfalls bestimmte Maßnahmen zur Verhinderung einer Weiterverbreitung ergriffen, dazu gehören Verbringungsverbote von Rindern und deren Produkten, wie z.B. Rohmilch. Ein Aufrechterhalten der Überwachungszone muss nach Reinigung und Desinfektion des Ausbruchsbetriebs mindestens 45 Tage erfolgen.

Weitere Sperrzone:

Die Einrichtung einer sogenannten weiteren Sperrzone kann notwendig sein, um ein Ausbruchsrisiko zu reduzieren. In dieser Sperrzone werden durch die Behörde verschiedene Maßnahmen definiert, um das Risiko einer Seuchenverschleppung zu reduzieren. Gemeinsam ergeben die oben angeführten Zonen die “Sperrzone” (das heißt: Schutzzone + Überwachungszone + weitere Sperrzone (sofern vorhanden)).

Vorbeugung und Impfung

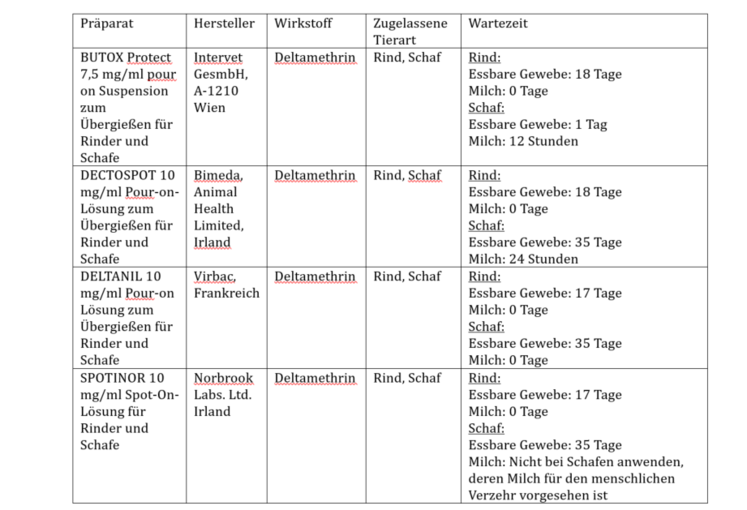

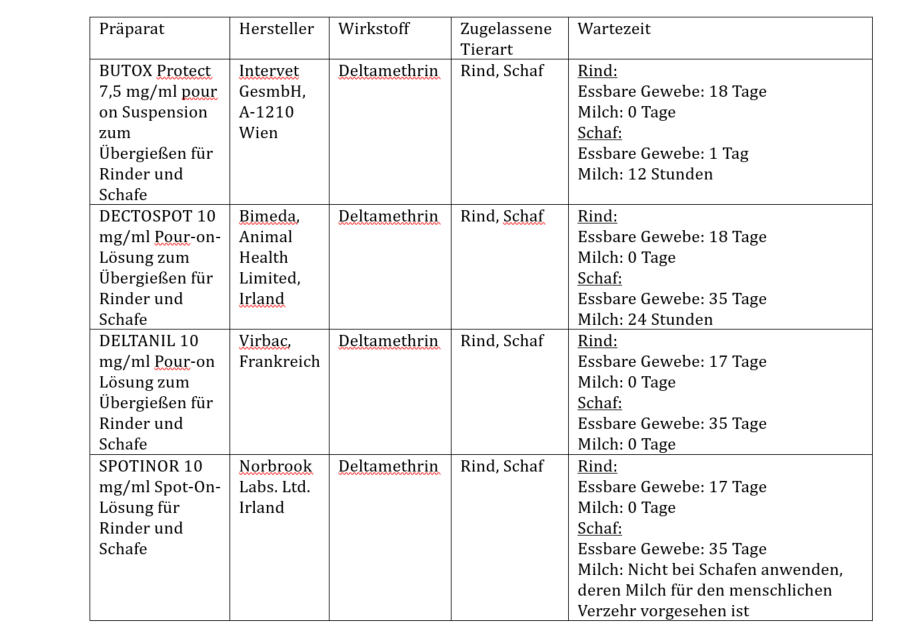

Durch Anwendung von insektenabwehrenden Mitteln (Repellentien) am Tier und durch eine entsprechende Reinigung und Desinfektion von (Tier)Transportfahrzeugen vor allem aus betroffenen Gebieten (Italien und Frankreich) kann ich meinen Tierbestand schützen.

Transportfahrzeuge, die aus betroffenen Gebieten kommen, müssen nach dem Entladen der Tiere entsprechend gereinigt und desinfiziert werden. Dies ist durch eine Kundmachung des Gesundheitsministeriums vorgeschrieben. Eine Dokumentation dieser Reinigung und Desinfektion ist erforderlich und auf Verlangen von behördlichen Organen vorzuweisen. Die Rückfahrt ins Herkunftsland muss ohne Zwischenstopp veranlasst werden. Eine gründliche Reinigung und Desinfektion ist grundsätzlich immer zu empfehlen, um den eigenen Bestand vor anderen Krankheitserregern zu schützen.

Die Grenzen zu Italien bleiben zunächst geöffnet, da die Übertragung des LSD-Virus hauptsächlich durch blutsaugende Insekten erfolgt, welche natürliche Barrieren wie Grenzen problemlos überwinden können. Daher konzentriert man sich auf die Überwachung des Virus und gezielte Schutzmaßnahmen.

Es werden vermehrt Untersuchungen zum Ausschluss der Krankheit bei z.B. verdächtigen Hautveränderungen durchgeführt.

Außerdem gibt es eine Kundmachung des Gesundheitsministeriums, die folgendes vorschreibt:

Außerdem gibt es eine Kundmachung des Gesundheitsministeriums, die folgendes vorschreibt:

- Tiere aus Risikogebieten (derzeit: ganz Frankreich und ganz Italien) dürfen nur nach Österreich zur weiteren Nutzung verbracht werden, wenn eine 28-tägige Quarantäne eingehalten wird

- Tiere aus Risikogebieten, die zur Schlachtung eingeführt werden, müssen komplett getrennt von anderen Tieren gehalten und geschlachtet werden

- danach: Reinigung und Desinfektion inklusive Dokumentation

- Anwesenheit einer Amtstierärztin bzw. eines Amtstierarztes bei der Abladung

- Untersuchung der Tiere

- Transportfahrzeuge aus den Risikogebieten müssen gereinigt und desinfiziert (inklusive Dokumentation) werden und ohne Zwischenstopp zurück ins Herkunftsland fahren

- aus den Sperrzonen in Frankreich und Italien ist eine Verbringung von Tieren in andere Mitgliedstaaten grundsätzlich verboten

Derzeit ist in Österreich kein Impfstoff zur Vorbeugung zugelassen. Bei der Lumpy Skin Disease handelt es sich um eine hochansteckende Tierseuche, eine Impfung ist nur in Ausnahmefällen und unter behördlicher Aufsicht möglich und führt zu Handelsbeschränkungen.

Entschädigung und Versicherung

Ja. Kosten, welche durch LSD aufgrund behördlich angeordneter Untersuchungen, Probenahme, Laboruntersuchungen, Keulung und Entsorgung der Tiere entstehen, werden vom Bund getragen.

Ja, Betriebe mit Rindern können sich in Österreich gegen definierte Ertragsausfälle beim Ausbruch der Krankheit versichern lassen. Der Bund trägt gemeinsam mit den Bundesländern 55 % der Versicherungsprämien. Ein Schadensfall liegt vor, wenn die Seuche am versicherten Rinderbetrieb ausbricht (Betriebssperre per Bescheid) oder dieser in einer Schutz- und Überwachungszone (Verordnung) liegt und dieser dadurch seine Tiere oder deren Produkte nicht oder nur eingeschränkt vermarkten bzw. beziehen kann.

Die Versicherung deckt definierte Ertragsausfälle und erhöhte Aufwendungen ab. Die Höhe der Entschädigung wird bereits bei Vertragsabschluss festgelegt, sodass sie vor einem Seuchenausbruch bekannt ist. Nähere Informationen finden sich hier für Rinder.

Die Versicherung deckt definierte Ertragsausfälle und erhöhte Aufwendungen ab. Die Höhe der Entschädigung wird bereits bei Vertragsabschluss festgelegt, sodass sie vor einem Seuchenausbruch bekannt ist. Nähere Informationen finden sich hier für Rinder.