Landwirtschaftliche Buchhaltung

„Seit Beginn der Aktion zur Einführung der landwirtschaftlichen Buchhaltung in Vorarlberg im Jahre 1923 ist ein stetes Zunehmen der buchführenden Betriebe festzustellen. Bis Ende 1926 sind es im gesamten 105 Landwirte aus allen Landesteilen, vom kleinsten bis zum Großbetrieb, die seit Errichtung der Buchstelle durch den Landeskulturrat an den viertägigen Kursen teilnahmen. …

Der Zweck der Buchstelle ist der, die Lage der Landwirtschaft zu erfassen und auf Grund der Ergebnisse Einsicht, Verständnis und entsprechende Maßnahmen für die Existenz unserer Landwirtschaft zu fördern. Sie soll auch den buchführenden Landwirt über seine Lage aufklären und gegebenenfalls Mittel und Wege zeigen, wie er seinen Betrieb wirtschaftlich verbessern und rationell gestalten kann.

Einkommenssituation

Im Buchhaltungsjahr 1925/26 ist in 90 Prozent der Betriebe der Knecht rechnerisch besser dran als der Besitzer. Verdient doch der Knecht 60 Groschen pro Stunde (inkl. Verpflegung), der Besitzer aber nur 16. Das Einkommen sank mehr als der Verbrauch, der schon in den früheren Jahren sehr niedrig war und von der äußersten Sparsamkeit unserer Bauern Zeugnis ablegt. Folglich resultierte eine Vermögensabnahme von durchschnittlich 190 Schilling pro Betrieb. Das Einkommen aus Nebengeschäften war nötig, um diesen Abgang zu decken. Die Landwirtschaft war also 1925/26 nicht im Stande, Nahrung und Kleidung der Familie aufzubringen.

Niederdrückend sind die Ergebnisse des Jahres1925/26 ausgefallen, noch unvergleichlich schlechter werden die des kommenden Jahres 1926/27 sein, in dem die Krise voll zur Auswirkung gekommen ist.

Revision des Zolltarifes und der Handelsverträge, Frachtermäßigungen, Steuererleichterungen und Kreditorganisation allein genügen nicht, die Verelendung der Landwirtschaft, die fortschreitende Verschuldung aufzuhalten. Der Bauer selbst muss den Großteil zur Rettung seiner Existenz beitragen. Er kann und muss mehr produzieren. … Auch bei ihm gilt das Wort: Stillstand ist Rückschritt und Rückschritt Untergang.“ (Tätigkeitsbericht der Bauernkammer für Vorarlberg 1926)

Der Zweck der Buchstelle ist der, die Lage der Landwirtschaft zu erfassen und auf Grund der Ergebnisse Einsicht, Verständnis und entsprechende Maßnahmen für die Existenz unserer Landwirtschaft zu fördern. Sie soll auch den buchführenden Landwirt über seine Lage aufklären und gegebenenfalls Mittel und Wege zeigen, wie er seinen Betrieb wirtschaftlich verbessern und rationell gestalten kann.

Einkommenssituation

Im Buchhaltungsjahr 1925/26 ist in 90 Prozent der Betriebe der Knecht rechnerisch besser dran als der Besitzer. Verdient doch der Knecht 60 Groschen pro Stunde (inkl. Verpflegung), der Besitzer aber nur 16. Das Einkommen sank mehr als der Verbrauch, der schon in den früheren Jahren sehr niedrig war und von der äußersten Sparsamkeit unserer Bauern Zeugnis ablegt. Folglich resultierte eine Vermögensabnahme von durchschnittlich 190 Schilling pro Betrieb. Das Einkommen aus Nebengeschäften war nötig, um diesen Abgang zu decken. Die Landwirtschaft war also 1925/26 nicht im Stande, Nahrung und Kleidung der Familie aufzubringen.

Niederdrückend sind die Ergebnisse des Jahres1925/26 ausgefallen, noch unvergleichlich schlechter werden die des kommenden Jahres 1926/27 sein, in dem die Krise voll zur Auswirkung gekommen ist.

Revision des Zolltarifes und der Handelsverträge, Frachtermäßigungen, Steuererleichterungen und Kreditorganisation allein genügen nicht, die Verelendung der Landwirtschaft, die fortschreitende Verschuldung aufzuhalten. Der Bauer selbst muss den Großteil zur Rettung seiner Existenz beitragen. Er kann und muss mehr produzieren. … Auch bei ihm gilt das Wort: Stillstand ist Rückschritt und Rückschritt Untergang.“ (Tätigkeitsbericht der Bauernkammer für Vorarlberg 1926)

Existenzsicherung

Die Wurzeln des „Grünen Berichtes“ reichen weit zurück, genauso wie die Betreuung der Buchführungsbetriebe durch Mitarbeiter/-innen der Kammer.

Die krisenhafte wirtschaftliche Entwicklung, die den Boden für den 2. Weltkrieg bereitete, nahm schon in den 1920-er Jahren ihren Anfang.

Das Generalrezept für die Einkommensverbesserung war damals die Produktionssteigerung, die mit dem zweiten starken Argument der besseren Lebensmittel-Eigenversorgung verbunden war. Heute, in Zeiten der Überproduktion heißt die Devise „Besser, statt größer.“ Für die Existenzsicherung hat schon damals der Zuerwerb eine nicht unbedeutende Rolle gespielt.

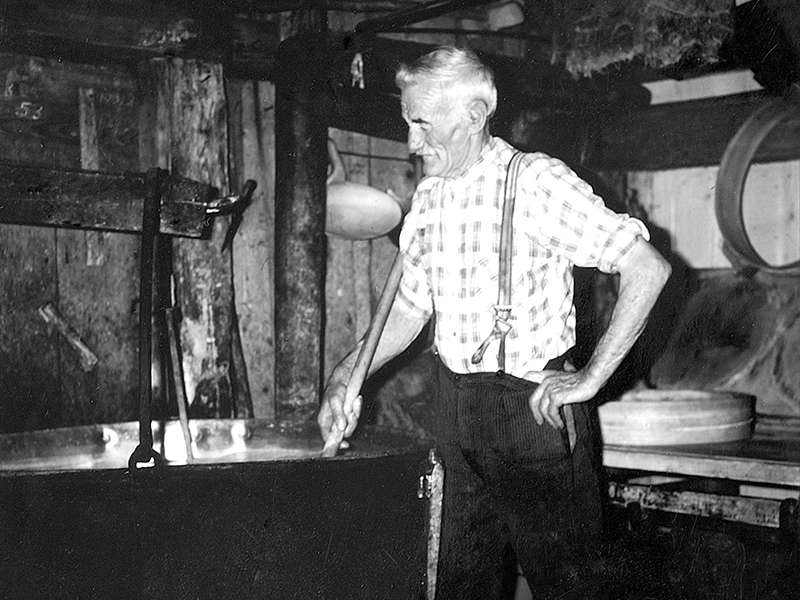

Permalink zum historischen Foto: Berggut Berngat, Au auf volare, dem Vorarlberger Landesrepositorium

Die krisenhafte wirtschaftliche Entwicklung, die den Boden für den 2. Weltkrieg bereitete, nahm schon in den 1920-er Jahren ihren Anfang.

Das Generalrezept für die Einkommensverbesserung war damals die Produktionssteigerung, die mit dem zweiten starken Argument der besseren Lebensmittel-Eigenversorgung verbunden war. Heute, in Zeiten der Überproduktion heißt die Devise „Besser, statt größer.“ Für die Existenzsicherung hat schon damals der Zuerwerb eine nicht unbedeutende Rolle gespielt.

Permalink zum historischen Foto: Berggut Berngat, Au auf volare, dem Vorarlberger Landesrepositorium