Die Kammer während des Krieges

Die in der Landwirtschaft tätigen Personen und Betriebe, die landwirtschaftlichen Verbände und die Landwirtschaftskammern wurden im Reichsnährstand gleichgeschaltet.

Das gesamte Reichsgebiet war in Landesbauernschaften gegliedert, die mehrere Kreis- und Ortsbauernschaften umfassten. Vorarlberg unterstand dem Reichsnährstand der Landesbauernschaft Alpenland Salzburg und später der Landesbauernschaft Tirol-Vorarlberg. Der streng hierarchisch gegliederte Reichsnährstand reglementierte mit seinen drei Hauptabteilungen „Der Mensch“, „Der Hof“ und „Der Markt“ alle ernährungswirtschaftlichen Bereiche und das gesamte bäuerliche Leben.

Nach dem Krieg hat der Vorarlberger Landtag mit dem „Gesetz zur Wiedererrichtung einer Bauernkammer für Vorarlberg“ mit Wirksamkeit vom 15.09.1946 die Bauernkammer wieder eingesetzt. Bei der konstituierenden Vollversammlung am 12.04.1947 wurde Karl Zerlauth wieder zum Präsidenten gewählt. Zum Kammeramtsdirektor wurde Ing. Albert Schmidinger bestellt.

Aus den Kriegsjahren liegen im Archiv der Landwirtschaftskammer keine Aufzeichnungen vor. Die Mitteilungen der Bauernkammer waren während dieser Zeit eingestellt. Die ersten erschienen erst wieder im März 1949. Der Präsident schrieb in der ersten Ausgabe:

„Seit dem Umbruche haben viele Bauern immer wieder dem Wunsche Ausdruck gegeben, es mögen alle Anstrengungen unternommen werden, um die Fachzeitschrift der Vorarlberger Bauernkammer, die ja immer einen guten Klang hatte, möglichst bald wieder erscheinen zu lassen. Nach Überwindung von zeitbedingten Schwierigkeiten ist es nun so weit.“

Das gesamte Reichsgebiet war in Landesbauernschaften gegliedert, die mehrere Kreis- und Ortsbauernschaften umfassten. Vorarlberg unterstand dem Reichsnährstand der Landesbauernschaft Alpenland Salzburg und später der Landesbauernschaft Tirol-Vorarlberg. Der streng hierarchisch gegliederte Reichsnährstand reglementierte mit seinen drei Hauptabteilungen „Der Mensch“, „Der Hof“ und „Der Markt“ alle ernährungswirtschaftlichen Bereiche und das gesamte bäuerliche Leben.

Nach dem Krieg hat der Vorarlberger Landtag mit dem „Gesetz zur Wiedererrichtung einer Bauernkammer für Vorarlberg“ mit Wirksamkeit vom 15.09.1946 die Bauernkammer wieder eingesetzt. Bei der konstituierenden Vollversammlung am 12.04.1947 wurde Karl Zerlauth wieder zum Präsidenten gewählt. Zum Kammeramtsdirektor wurde Ing. Albert Schmidinger bestellt.

Aus den Kriegsjahren liegen im Archiv der Landwirtschaftskammer keine Aufzeichnungen vor. Die Mitteilungen der Bauernkammer waren während dieser Zeit eingestellt. Die ersten erschienen erst wieder im März 1949. Der Präsident schrieb in der ersten Ausgabe:

„Seit dem Umbruche haben viele Bauern immer wieder dem Wunsche Ausdruck gegeben, es mögen alle Anstrengungen unternommen werden, um die Fachzeitschrift der Vorarlberger Bauernkammer, die ja immer einen guten Klang hatte, möglichst bald wieder erscheinen zu lassen. Nach Überwindung von zeitbedingten Schwierigkeiten ist es nun so weit.“

Fördergrundsätze

Zu den ersten Beschlüssen der neu konstituierten Vollversammlung der Bauernkammer (10.12.1947) zählten die Grundsätze zur Ausgestaltung der Landwirtschaftsförderung:

„Die Landwirtschaftsförderung Vorarlbergs ist so auszubauen, daß

1. die Selbstversorgung der bäuerlichen Bevölkerung … weitgehend erreicht wird, einschließlich der Schaffung der Futterbasis der hiefür in Frage kommenden Schweinehaltung,

2. die größtmögliche Tierhaltung unter Befolgung strengster Züchterregeln durch eine planmäßige Futterbauförderung erreicht und damit eine Auswertung unserer großen Alpflächen am besten fundiert,

3. die gesamte Speisekartoffelversorgung Vorarlbergs durch einheimische Erzeugung sichergestellt wird,

4. eine großzügige Kultivierungstätigkeit einsetzt, um die erforderlichen Bodenflächen für das gesamte Förderungsziel zu erreichen,

5. eine zweckdienliche Vereinigung der Bodenbesitzstruktur des Landes durch Ausgestaltung der Agrarbezirksbehörde in betriebswirtschaftlicher Hinsicht in Angriff genommen,

6. das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen im gleichen Zuge zur Unterstützung der Förderungszielführung richtig ausgebaut wird,

7. die land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer die erforderliche Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse erfahren, um ihr volles Interesse an genannter Zielführung zu gewinnen.

Die Landwirtschaft ist ein vitaler Bestandteil der Gesamtwirtschaft und es gebührt ihr darin jener Platz, der ihr als Nährstand … zusteht.“

„Die Landwirtschaftsförderung Vorarlbergs ist so auszubauen, daß

1. die Selbstversorgung der bäuerlichen Bevölkerung … weitgehend erreicht wird, einschließlich der Schaffung der Futterbasis der hiefür in Frage kommenden Schweinehaltung,

2. die größtmögliche Tierhaltung unter Befolgung strengster Züchterregeln durch eine planmäßige Futterbauförderung erreicht und damit eine Auswertung unserer großen Alpflächen am besten fundiert,

3. die gesamte Speisekartoffelversorgung Vorarlbergs durch einheimische Erzeugung sichergestellt wird,

4. eine großzügige Kultivierungstätigkeit einsetzt, um die erforderlichen Bodenflächen für das gesamte Förderungsziel zu erreichen,

5. eine zweckdienliche Vereinigung der Bodenbesitzstruktur des Landes durch Ausgestaltung der Agrarbezirksbehörde in betriebswirtschaftlicher Hinsicht in Angriff genommen,

6. das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen im gleichen Zuge zur Unterstützung der Förderungszielführung richtig ausgebaut wird,

7. die land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer die erforderliche Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse erfahren, um ihr volles Interesse an genannter Zielführung zu gewinnen.

Die Landwirtschaft ist ein vitaler Bestandteil der Gesamtwirtschaft und es gebührt ihr darin jener Platz, der ihr als Nährstand … zusteht.“

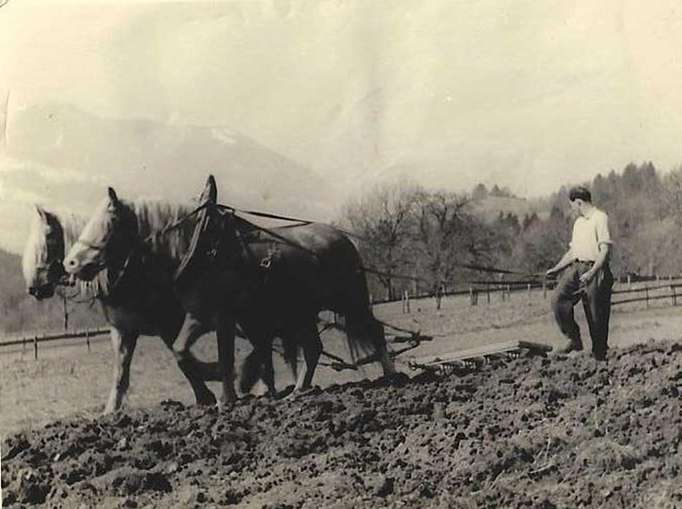

Nie mehr Hunger

Im Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg spielte die Landwirtschaft eine zentrale Rolle. Absoluten Vorrang hatte alles, was der Lebensmittel-Eigenversorgung diente. Genug zu essen für die kriegsgeprüfte Bevölkerung war das oberste Ziel. Eigene Lebensmittel waren auch ein Grundpfeiler für die neu erworbene staatliche Unabhängigkeit.

Flächennutzung und Förderung waren daher in jeder Hinsicht auf die Lebensmittel-Eigenversorgung ausgerichtet. Die Zusammenarbeit in den Fachverbänden sowie in Erzeuger- und Vermarktungsgenossenschaften sollten dem Ganzen zusätzliche Effizienz verleihen.

Flächennutzung und Förderung waren daher in jeder Hinsicht auf die Lebensmittel-Eigenversorgung ausgerichtet. Die Zusammenarbeit in den Fachverbänden sowie in Erzeuger- und Vermarktungsgenossenschaften sollten dem Ganzen zusätzliche Effizienz verleihen.