Aktuelle Pflanzenschutzinformationen Nr. 17/2025

Winterweizen

Die Ergebnisse der dritten Laboruntersuchung im Rahmen des WW-Warndienstes haben die optischen Bonituren bestätigt. Der Befall mit S. tritici Blattdürre ist weiterhin sehr niedrig. Die kritische Marke von 5% Befall wurde bei keiner Probe überschritten, auch nicht bei HTR bzw. Schneeschimmel. Vereinzelt gibt es Braunrost, etwas Mehltau und HTR. Andere Krankheiten konnten nicht beobachtet werden. Die Ergebnisse samt Prognosen können auch auf www.warndienst.at abgerufen werden. Der Befall mit den Larven des Getreidehähnchens ist weiterhin gering.

Aktuell befinden sich die meisten Weizen im Ährenschwellen (ES 41 - 49), bei frühem Anbau ist auch die Ähre schon sichtbar (ES 51 - 59) bzw. die Weizen stehen kurz vor der Blüte (ES 61).

Aktuell befinden sich die meisten Weizen im Ährenschwellen (ES 41 - 49), bei frühem Anbau ist auch die Ähre schon sichtbar (ES 51 - 59) bzw. die Weizen stehen kurz vor der Blüte (ES 61).

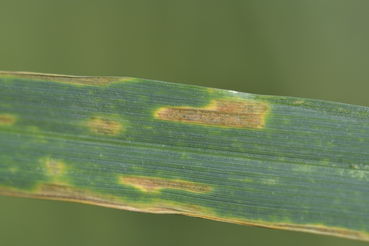

Septoria tritici: Die bisher eher trockene aber auch sehr kühle Witterung hat eine Ausbreitung verhindert. Die Niederschläge der vergangenen Tage konnten zu Infektionen führen, aber ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau.

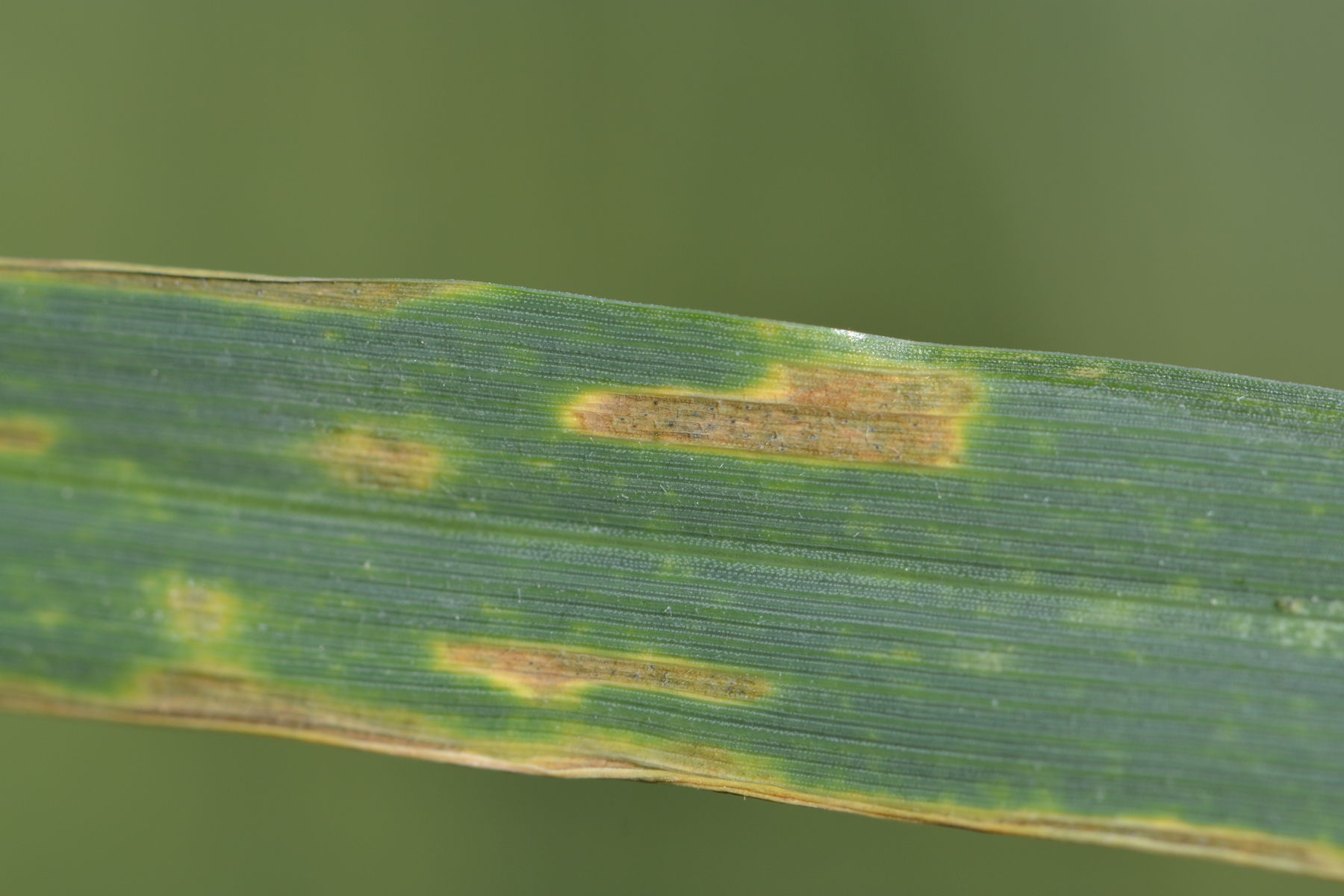

Septoria nodorum: Die Krankheit bevorzugt Durchschnittstemperaturen von 16 - 21 °C und eine Blattnässedauer von rund 4 - 6 Stunden. Niederschläge und warme Temperaturen begünstigen die Ausbreitung, vor allem nach dem Ährenschieben.

Septoria nodorum: Die Krankheit bevorzugt Durchschnittstemperaturen von 16 - 21 °C und eine Blattnässedauer von rund 4 - 6 Stunden. Niederschläge und warme Temperaturen begünstigen die Ausbreitung, vor allem nach dem Ährenschieben.

HTR-Blattdürre: HTR (DTR) wird gefördert durch Weizenvorfrucht und reduzierter Bodenbearbeitung ("Stoppelweizen"). Temperaturen über 20 °C sind optimal.

Schneeschimmel (M.nivale): Schneeschimmel wird gefördert durch kühle, feuchte Witterung. Erkennbar ist er an grau-grünlichen, wässrigen Flecken am Blatt ohne erkennbaren deutlichen Rand.

Braunrost: Die Krankheit braucht Wärme und taureiche Nächte in Abwechslung mit sonnigen Phasen. Die Witterung ist aktuell eher ungünstig, das könnte sich aber im Juni ändern.

Gelbrost: Die Infektionsbedingungen waren bisher nur tw. günstig, auf gelbe Nester im Bestand ist trotzdem zu achten. Typische Symptome sind gelblich, perlschnurartig aufgereihte abwischbare Pusteln. Optisch konnte bisher nichts festgestellt werden.

Gelbrost: Die Infektionsbedingungen waren bisher nur tw. günstig, auf gelbe Nester im Bestand ist trotzdem zu achten. Typische Symptome sind gelblich, perlschnurartig aufgereihte abwischbare Pusteln. Optisch konnte bisher nichts festgestellt werden.

Mehltau: Tritt in dichten und gut mit Stickstoff versorgten Beständen und anfälligen Sorten bei sonniger, warmer Witterung auf.

Ährenfusariosen: Für Infektionen müssen bei heraushängenden Staubbeuteln die Temperaturen über 16 °C liegen und Niederschlage (3 - 4 mm) in der Blüte fallen. Besonders gefährdet sind Schläge, wo Rückstände vom Maisstroh des Vorjahres noch an der Erdoberfläche liegen.

Generelle Empfehlung:

Viele Betriebe haben bereits eine Fahnenblattbehandlung durchgeführt. Dort wo dies noch nicht geschehen ist, soll eine solche bis zum Erscheinen der Ähre gesetzt werden. Ein vollständiges Abstoppen von am 4./5. Mai ev. erfolgten Infektionen kann aber nicht mehr erreicht werden, Infektionen vom 22.5. werden jedoch erfasst oder sind noch durch vorangegangene Fahnenblatt-Behandlungen abgedeckt. Gute Carboxamidprodukte besitzen auch nur 7 bis max. 10 Tage heilende Wirkung.

Angesicht des geringen Befalls kann, wenn noch keine Behandlung erfolgt ist, ein Fungizideinsatz im vollen Fahnenblatt bis Ende des Ährenschwellens/Austritt der Ähre (ES 49) erfolgen. Wo schon Behandlungen erfolgt sind, muss dann in der Blüte beurteilt werden, ob eine Behandlung gegen Fusarien notwendig ist.

Fahnenblattbehandlung: Von Carboxamid/Picolinamid-Azol-Kombinationen sind volle Aufwandmengen zu verwenden - außer es gab bereits eine Vorlage oder es wird fix eine Fusariumbehandlung eingeplant – dann soll aber nicht unter 70% der vollen Aufwandmenge gegangen werden. Zum Einsatz gelangen können z.B. 1,25 - 1,5 l/ha Ascra Xpro, 1,0 l/ha Elatus Era, 1,5 l/ha Input Xpro (bei stärkerem Mehltauauftreten), 1,5 l/ha Revytrex, 1,75 - 2,0 l/ha Univoq. 1,5 l/ha Variano Xpro, 2,25 l/ha vom Avastel Pack (1,5 l/ha Pioli + 0,75 l/ha Soratel). Bei sehr gesunden Beständen kann auch überlegt werden, ob nicht eine Kombination aus einem prothioconazolhältigem Produkt (z.B. 0,6 l/ha Joust, 0,5 l/ha Pecari, 0,5 l/ha Protendo 300 EC, etc.) und einem strobilurinhältigen Produkt (z.B. 1,0 l/ha Tazer 250 EC) eingesetzt wird oder Fertigformulierungen wie Daxur (1 l/ha), Delaro Forte (1,5 l/ha). Auch Carboxamid-/Azolkombinationen wie Siltra Xpro (1 l/ha) oder Zantara (1,5 l/ha) sind möglich.

Wurde bereits eine Behandlung im ES 31/32 durchgeführt wurde, können mind. 70% der vorhin genannten Aufwandmengen zu verwenden. Wurde beim ersten Mal mit prothioconazolhältigen Fungiziden (z.B. Pecari 300 EC/Protendo 300 EC, Delaro Forte, Verben, Joust) behandelt, dann wäre es aus resistenzvorbeugenden Gründen optimal, jetzt mit mefentrifluconazolhältigen Produkten zu arbeiten (z.B. Revytrex). Wurden z.B. aber Balaya bzw. Daxur vorgelegt, dann können prothioconazolhältige Produkte (z.B. Ascra Xpro, Elatus Era, Input Xpro, Univoq) eingesetzt werden.

Angesicht des geringen Befalls kann, wenn noch keine Behandlung erfolgt ist, ein Fungizideinsatz im vollen Fahnenblatt bis Ende des Ährenschwellens/Austritt der Ähre (ES 49) erfolgen. Wo schon Behandlungen erfolgt sind, muss dann in der Blüte beurteilt werden, ob eine Behandlung gegen Fusarien notwendig ist.

Fahnenblattbehandlung: Von Carboxamid/Picolinamid-Azol-Kombinationen sind volle Aufwandmengen zu verwenden - außer es gab bereits eine Vorlage oder es wird fix eine Fusariumbehandlung eingeplant – dann soll aber nicht unter 70% der vollen Aufwandmenge gegangen werden. Zum Einsatz gelangen können z.B. 1,25 - 1,5 l/ha Ascra Xpro, 1,0 l/ha Elatus Era, 1,5 l/ha Input Xpro (bei stärkerem Mehltauauftreten), 1,5 l/ha Revytrex, 1,75 - 2,0 l/ha Univoq. 1,5 l/ha Variano Xpro, 2,25 l/ha vom Avastel Pack (1,5 l/ha Pioli + 0,75 l/ha Soratel). Bei sehr gesunden Beständen kann auch überlegt werden, ob nicht eine Kombination aus einem prothioconazolhältigem Produkt (z.B. 0,6 l/ha Joust, 0,5 l/ha Pecari, 0,5 l/ha Protendo 300 EC, etc.) und einem strobilurinhältigen Produkt (z.B. 1,0 l/ha Tazer 250 EC) eingesetzt wird oder Fertigformulierungen wie Daxur (1 l/ha), Delaro Forte (1,5 l/ha). Auch Carboxamid-/Azolkombinationen wie Siltra Xpro (1 l/ha) oder Zantara (1,5 l/ha) sind möglich.

Wurde bereits eine Behandlung im ES 31/32 durchgeführt wurde, können mind. 70% der vorhin genannten Aufwandmengen zu verwenden. Wurde beim ersten Mal mit prothioconazolhältigen Fungiziden (z.B. Pecari 300 EC/Protendo 300 EC, Delaro Forte, Verben, Joust) behandelt, dann wäre es aus resistenzvorbeugenden Gründen optimal, jetzt mit mefentrifluconazolhältigen Produkten zu arbeiten (z.B. Revytrex). Wurden z.B. aber Balaya bzw. Daxur vorgelegt, dann können prothioconazolhältige Produkte (z.B. Ascra Xpro, Elatus Era, Input Xpro, Univoq) eingesetzt werden.

Vielfach werden in Kürze die Ähren geschoben auf manchen Schlägen ist sie schon sichtbar. Sobald die Staubfäden sichtbar sind, sind die Weizenährchen anfällig für Infektionen mit Ährenfusariosen. Gefährdet sind vor allem Flächen mit viel Maisstrohresten an der Bodenoberfläche. Optimale Witterungsbedingungen für eine Infektion sind Temperaturen über 16 °C und 3 - 4 mm Niederschläge. Die aktuell kühlen Temperaturen sind ungünstig für Infektionen.

Bei Infektionsgefahr kann mit wirksamen Azolfungiziden eine Behandlung durchgeführt werden. Das Einsatzfenster der Produkte reicht von 2 bis 3 Tage vorbeugender Wirkung und 2 - 3 Tage heilender Wirkung - die Zeit vor/nach dem infektionsauslösenden Niederschlag ist also relativ kurz.

Hat aber eine Infektion bereits stattgefunden, bildet der Pilz Toxine, das Gewebe stirbt ab. Azole haben dann keine heilende Wirkung mehr, sie können die Krankheit nur stoppen.

Zur Verfügung stehen z.B. 0,8 - 1,0 l/ha Prosaro/Protendo Extra, 1,0 l/ha Magnello, 1,5 l/ha Delaro Forte, 1,0 l/ha Siltra Xpro oder 1,0 Input Classic. Wurden bisher schon prothioconazolhältige Fungizide (Ascra Xpro, Elatus Era, Input Xpro, Pecari 300 EC/Protendo 300 EC, Univoq, Verben) eingesetzt werden aus resistenzvorbeugenden Gründen Produkte wie z.B. Magnello (Wirkstoffe Difenoconazol und Tebuconazol) empfohlen.

Besteht keine Fusarium-Infektionsgefahr können zur Absicherung der Wirkung gegen Braunrost z.B. 1,0 l/ha eines zugelassenen tebuconazolehältigen Produktes (z.B. Folicur, Mystic 250 EW) oder Produkte auf Basis Metconazol (z.B. Caramba, Sirena) in Betracht gezogen werden.

Die zu behandelnde Zielfläche ist die Ähre, d.h. der Spritzbalken muss dementsprechend hochstellbar sein. Gute Erfolge sind mit Doppelflachstrahl-Injektordüsen zu erzielen, wo die Ähre von zwei Seiten benetzt werden kann. Sollen nur die Ähren benetzt werden können, dann genügen 200 l/ha Wasser, ist auch noch eine Wirkung auf den Blattapparat (z.B. wegen Braunrost) nötig, so soll man eher auf 250 l/ha gehen. Bei Temperaturen über 25 °C ist die Behandlung in den späten Abendstunden oder am Morgen in den abgehenden Tau durchzuführen.

Hat aber eine Infektion bereits stattgefunden, bildet der Pilz Toxine, das Gewebe stirbt ab. Azole haben dann keine heilende Wirkung mehr, sie können die Krankheit nur stoppen.

Zur Verfügung stehen z.B. 0,8 - 1,0 l/ha Prosaro/Protendo Extra, 1,0 l/ha Magnello, 1,5 l/ha Delaro Forte, 1,0 l/ha Siltra Xpro oder 1,0 Input Classic. Wurden bisher schon prothioconazolhältige Fungizide (Ascra Xpro, Elatus Era, Input Xpro, Pecari 300 EC/Protendo 300 EC, Univoq, Verben) eingesetzt werden aus resistenzvorbeugenden Gründen Produkte wie z.B. Magnello (Wirkstoffe Difenoconazol und Tebuconazol) empfohlen.

Besteht keine Fusarium-Infektionsgefahr können zur Absicherung der Wirkung gegen Braunrost z.B. 1,0 l/ha eines zugelassenen tebuconazolehältigen Produktes (z.B. Folicur, Mystic 250 EW) oder Produkte auf Basis Metconazol (z.B. Caramba, Sirena) in Betracht gezogen werden.

Die zu behandelnde Zielfläche ist die Ähre, d.h. der Spritzbalken muss dementsprechend hochstellbar sein. Gute Erfolge sind mit Doppelflachstrahl-Injektordüsen zu erzielen, wo die Ähre von zwei Seiten benetzt werden kann. Sollen nur die Ähren benetzt werden können, dann genügen 200 l/ha Wasser, ist auch noch eine Wirkung auf den Blattapparat (z.B. wegen Braunrost) nötig, so soll man eher auf 250 l/ha gehen. Bei Temperaturen über 25 °C ist die Behandlung in den späten Abendstunden oder am Morgen in den abgehenden Tau durchzuführen.

Schädlinge

Das Auftreten des Getreidehähnchens war bisher eher gering. Die wirtschaftliche Schadensschwelle ist 1 Käfer/Ei/Larve pro Fahnenblatt oder 10 % Fahnenblattverlust. Zum Einsatz gelangen können synthetische Pyrethroide, z.B. 50 ml/ha Cymbigon Forte, 0,3 l/ha Delta Super, 75 ml/ha Karate Zeon, 80 ml/ha Nexide, 0,2 l/ha Sumi Alpha/Sumicidin Top. Bei Temperaturen über 20 °C ist eine Wirksamkeit von nur drei Tagen gegeben. Erfolgt keine Mischung mit einem Fungizid, wird ein Netzmittelzusatz empfohlen. Die genannten Insektizide sind leider nicht nützlingsschonend, weshalb der Einsatz nur nach Überschreiten der oben genannten Schwellen erfolgen soll.

Sollte die Witterung wieder wärmer werden, könnten Blattläuse auftreten. Die wirtschaftliche Schadenschwelle sind 3 - 5 Läuse pro Ähre auf 70% der Pflanzen. Bei einer Behandlung gegen Getreidehähnchen werden die Läuse miterfasst, wird nur eine Behandlung gegen Blattläuse notwendig, so empfehlen wir aus Resistenz vorbeugenden Gründen Teppeki/Afinto 140 g/ha bzw. 200 - 300 g/ha Pirimor Granulat.

Allgemein ist bei den Behandlungen auf Abdrift zu achten. Die Ausbringung soll bei bester Technik bis max. 5 m/s (18 km/h) Wind erfolgen, die Temperaturen nicht über 25 °C liegen.

Allgemein ist bei den Behandlungen auf Abdrift zu achten. Die Ausbringung soll bei bester Technik bis max. 5 m/s (18 km/h) Wind erfolgen, die Temperaturen nicht über 25 °C liegen.

Wirkstoff Flufenacet

Letzte Woche hat die EU die Genehmigung des Wirkstoffes Flufenacet per Durchführungsverordnung (EU) 2025/910 nicht erneuert. Damit fällt ein wichtiger Bestandteil für die Gräserbekämpfung in Getreide weg, es gab aber auch Zulassungen im Gemüsebau (z.B. Cadaou SC). Eine Tabelle der Herbstherbizide im Getreide ist hier abrufbar.

Die Mitgliedstaaten müssen die Zulassungen für alle Pflanzenschutzmittel, die Flufenacet als Wirkstoff enthalten, bis spätestens 10. Dezember 2025 widerrufen. Die Aufbrauchfristen müssen spätestens am 10. Dezember 2026 enden. Nach bisherigen Erfahrungen hat die österreichische Zulassungsbehörde diese Fristen ausgenützt. Sobald wir die österreichischen Fristen erfahren, werden wir diese umgehend bekanntgeben. Wie die Produktverfügbarkeit aussieht, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

Die Mitgliedstaaten müssen die Zulassungen für alle Pflanzenschutzmittel, die Flufenacet als Wirkstoff enthalten, bis spätestens 10. Dezember 2025 widerrufen. Die Aufbrauchfristen müssen spätestens am 10. Dezember 2026 enden. Nach bisherigen Erfahrungen hat die österreichische Zulassungsbehörde diese Fristen ausgenützt. Sobald wir die österreichischen Fristen erfahren, werden wir diese umgehend bekanntgeben. Wie die Produktverfügbarkeit aussieht, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.