Milchinhaltsstoffe als Interpretation der Fütterung

Die Milchinhaltsstoffe liefern Milchbäuerinnen und Milchbauern wertvolle Informationen zur Kontrolle und Ausrichtung der Futterration. Mit den Ergebnissen aus der Milchleistungsprüfung der Landeskontrollverbände, den Tankmilchuntersuchungen und den Ergebnissen von Melkrobotern kann die Versorgung der Herde überprüft werden.

Leistungssteigerung durch Eiweißgabe

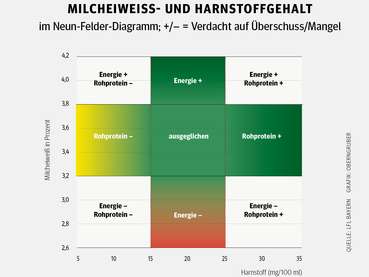

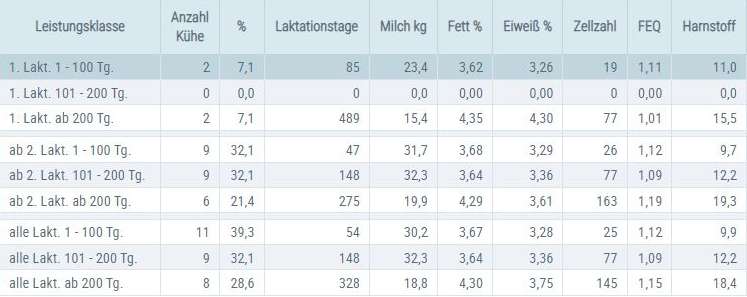

Über die Versorgung der Kühe mit Futtereiweiß gibt der Milchharnstoffgehalt Auskunft. Der Bereich zwischen 15 und 25 mg/100 ml gilt als Optimum. Bei Milchkühen mit einem Milchharnstoffgehalt unter 15 mg/100 ml ist von einer Unterversorgung mit Futtereiweiß auszugehen. Eine starke Unterversorgung über mehrere Wochen und Monate wirkt sich vor allem negativ auf die Faserverdauung im Pansen und somit auf die Grundfutterverwertung und Milchleistung aus. Ein Absinken unter 10 mg/100 ml sollte auf jeden Fall vermieden werden. Durch die Fütterung von eiweißreichem Grund- und Kraftfutter können der Milchharnstoff, die Futterverwertung und Leistung gesteigert werden.

Auswirkungen bei hohen Harnstoffgehalten

Ein Harnstoffgehalt über 30 mg/100 ml wirkt sich hingegen vor allem bei Kühen in der ersten Laktationshälfte negativ aus. Bei einem hohen Harnstoffgehalt wird die Leber, die am Laktationsbeginn ohnehin mit der Energiebereitstellung beschäftigt ist, zusätzlich belastet. Dies bedeutet eine Verschwendung an Energie. Zusätzlich kann es durch diese Futtersituation zu einer pH-Wert-Veränderung in der Gebärmutter kommen. Diese wirkt sich wiederum negativ auf die Einnistung der befruchteten Eizelle in der Gebärmutter aus. Hohe Harnstoffgehalte treten verstärkt auf Eingras- und Weidebetrieben im Herbst auf. Die Beifütterung von Heu oder Silage vom ersten Aufwuchs und der Einsatz von energiereichem Kraftfutter (Körnermais, Trockenschnitzel, Triticale, Gerste etc.) können den Milchharnstoffgehalt absenken. Ein durch Weide- oder Grünfutter verursachter erhöhter Milchharnstoffgehalt ist für Kühe im letzten Laktationsdrittel leichter verträglich.

Energiemangel sollte vermieden werden

Ein aussagekräftiger Parameter zur Beurteilung der Energieversorgung der Tiere ist der Milcheiweißgehalt, das Optimum liegt zwischen 3,2 und 3,8%. Unter einem Eiweißgehalt von 3,2% ist von einem Energiemangel, über einem Eiweißgehalt von 3,8% von einem Energieüberschuss auszugehen. Bei täglichen Milchleistungen von 40 bis 50 kg sinkt diese Untergrenze jedoch auf ca. 3 bis 2,9% Eiweiß ab (Verdünnungseffekt).

Ein Energiemangel sollte durch eine ausreichende Grund- und Kraftfutterversorgung prinzipiell vermieden werden.

Ob ein Energiemangel in Verbindung mit der Stoffwechselkrankheit Ketose (= Acetonämie) besteht, kann zusätzlich am FEQ (Fett-Eiweiß-Quotient) abgelesen werden. Bei Kühen mit einem FEQ von über 1,5 in den ersten vier Monaten nach der Kalbung besteht die Gefahr der Ketose. Ein wesentlich genaueres Werkzeug zur Identifikation der Ketose als der FEQ ist hingegen KetoMIR, welches in der RDV-Mobil-App und im LKV-Herdenmanager zu finden ist. Treten verstärkt Tiere in den KetoMIR-Klassen 2 und 3 auf, so kann in der Herde eine Energieunterversorgung in Form der Ketose mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Gesundheit und das Fruchtbarkeitsgeschehen bestehen.

Ob ein Energiemangel in Verbindung mit der Stoffwechselkrankheit Ketose (= Acetonämie) besteht, kann zusätzlich am FEQ (Fett-Eiweiß-Quotient) abgelesen werden. Bei Kühen mit einem FEQ von über 1,5 in den ersten vier Monaten nach der Kalbung besteht die Gefahr der Ketose. Ein wesentlich genaueres Werkzeug zur Identifikation der Ketose als der FEQ ist hingegen KetoMIR, welches in der RDV-Mobil-App und im LKV-Herdenmanager zu finden ist. Treten verstärkt Tiere in den KetoMIR-Klassen 2 und 3 auf, so kann in der Herde eine Energieunterversorgung in Form der Ketose mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Gesundheit und das Fruchtbarkeitsgeschehen bestehen.

Richtiger Einsatz von Kraftfutter

Damit es am Laktationsbeginn zu keinem gravierenden Energiemangel kommt, ist es besonders wichtig, rund um die Uhr nährstoffreiches Grundfutter zur freien Aufnahme anzubieten. Auch die Kraftfuttermenge ist an das Leistungsniveau der Tiere anzupassen. Dieses wird am Laktationsbeginn sehr effizient verwertet. In Bezug auf die Fruchtbarkeit gilt nach wie vor der Spruch: „Solange eine Kuh abnimmt, nimmt sie nicht auf.“ Man sollte also auf eine entsprechend hohe Energieversorung achten. Pro Kraftfuttergabe dürfen max. 1,5 bis 2 kg Kraftfutter gefüttert werden. Die tägliche Kraftfuttermenge nach der Kalbung sollte kontinuierlich um ca. 1,75 kg pro Woche bis zum Maximum gesteigert werden.

Eine zu hohe Energieversorgung am Laktationsende und in der Trockenstehzeit beeinflusst die Gesundheit in der kommenden Laktation massiv. So führt eine Verfettung in dieser Zeit unweigerlich zu einem Energiemangel am Beginn der nächsten Laktation sowie zu häufigen Problemen mit Stoffwechselerkrankungen (Milchfieber, Ketose etc.). Milcheiweißgehalte über 3,8 % im letzten Laktationsdrittel deuten auf diese Energieüberversorgung hin. Gegensteuern kann man durch Kraftfutterreduktion. Auch ein Energiemangel in der Trockenstehzeit sollte unbedingt vermieden werden (Magerhungern), da dies die Gesundheit der Kühe besonders stark beeinträchtigt.

Eine zu hohe Energieversorgung am Laktationsende und in der Trockenstehzeit beeinflusst die Gesundheit in der kommenden Laktation massiv. So führt eine Verfettung in dieser Zeit unweigerlich zu einem Energiemangel am Beginn der nächsten Laktation sowie zu häufigen Problemen mit Stoffwechselerkrankungen (Milchfieber, Ketose etc.). Milcheiweißgehalte über 3,8 % im letzten Laktationsdrittel deuten auf diese Energieüberversorgung hin. Gegensteuern kann man durch Kraftfutterreduktion. Auch ein Energiemangel in der Trockenstehzeit sollte unbedingt vermieden werden (Magerhungern), da dies die Gesundheit der Kühe besonders stark beeinträchtigt.

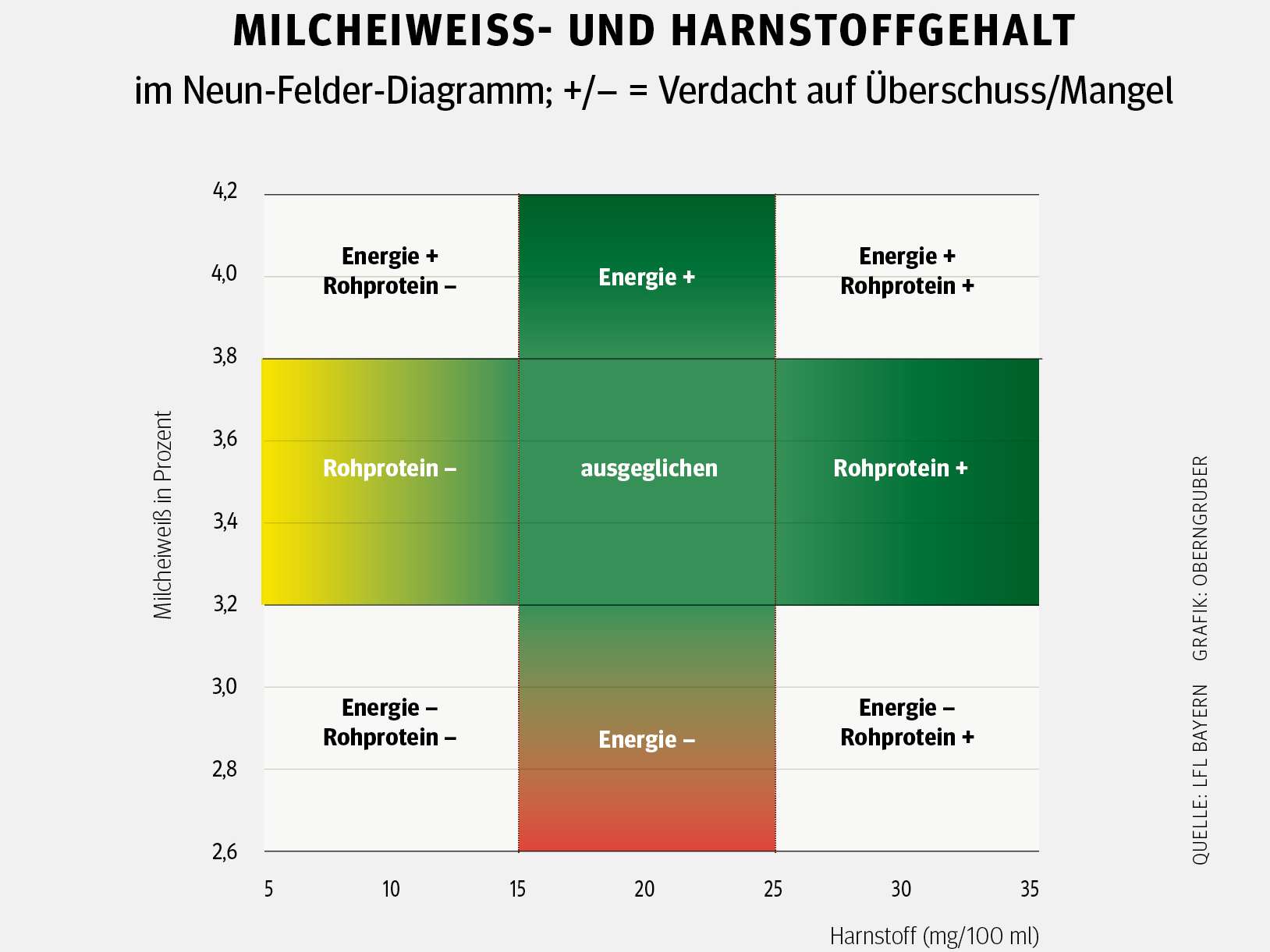

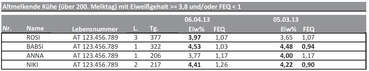

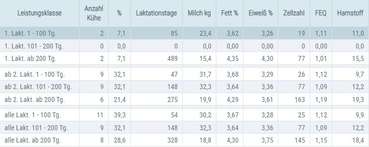

Mittelwerte von Tiergruppen vorrangig

Bevor anhand der Milchinhaltsstoffe Rückschlüsse auf die Fütterung gezogen werden, sollten folgende Punkte beachtet werden: Nur Untersuchungsergebnisse heranziehen, die in einer "Normal“-Situation entstanden sind. Generell sollten Einzeltierergebnisse nicht überbewertet und stattdessen die Mittelwerte von Tiergruppen (Frischmelker, Altmelker, Erstlaktierende etc.) in den Vordergrund gestellt werden. Die Ergebnisse von Tieren in der Kolostralmilchphase, mit Brunst oder schlechter Gesundheit (Euter, Klauen, Gebärmutter usw.) sind nicht besonders aussagekräftig.

Fazit: Ein Hinweis reicht zum Beurteilen nicht aus

Die Milchinhaltsstoffe ermöglichen sehr einfach, die Fütterungssituation am Betrieb zu interpretieren. Wichtig ist, dass es sich dabei um Hinweise für Bäuerinnen und Bauern handelt. Diese Hinweise müssen immer in Kombination mit dem Tier betrachtet werden. Bei der Interpretation der Milchinhaltsstoffe sollten dabei immer das Fress- und Wiederkauverhalten, die Körperkondition (abgemagert, passend, verfettet) und Kotkonsistenz mitbeurteilt werden.